本文

こどもの予防接種

鳥栖市では、予防接種法によって定められている定期の予防接種を指定医療機関で個別接種により実施しています。

対象年齢・接種期間に相当する人は無料(全額公費負担)で接種を受けることができます。

(接種対象年齢以外の方が接種を希望する場合は、任意接種となるため有料です。)

予防接種実施医療機関を確認する⇒鳥栖市予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/156KB]

保護者の同伴について

子どもの予防接種には、原則保護者の同伴が必要です。

保護者が特段の理由で同伴することができないときに、祖父母などが同伴する場合には「委任状」が必要になります。委任状は、予防接種を受ける毎に必要です。

委任された方は、子どもの健康状態を普段から熟知する親族等に限ります。

※委任状の用紙は市内医療機関や鳥栖市保健センターの窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードしてください。

委任状のダウンロード⇒保護者同伴の委任状 [PDFファイル/253KB]

13歳以上の子どもの定期予防接種同意書

13歳以上の子どもの予防接種時、保護者が同伴しない(お子様がひとりで予防接種を受ける)場合は、「同意書」が必要です。

※同意書の用紙は市内医療機関や鳥栖市保健センターの窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードしてください。

・日本脳炎予防接種の同意書⇒日本脳炎予防接種の同意書 [PDFファイル/367KB]

・子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)予防接種の同意書⇒ヒトパピローマウイルス予防接種の同意書 [PDFファイル/383KB]

市外から引っ越してこられた方の予診票の差替えについて

市外から鳥栖市へ引っ越してこられたお子様が予防接種を受ける場合は、鳥栖市の予診票が必要です。

接種済みの予防接種を確認後、未接種分の鳥栖市の予診票をご自宅へ郵送しますので、鳥栖市電子申請サービスから予診票の郵送の申し込みを行ってください。

なお、お急ぎの場合は、母子健康手帳を持って鳥栖市保健センターへお越しください。

※郵送の申し込みができるのは、予防接種を受ける本人または同居の保護者のみです。その他の方が申請されても予診票を郵送することができませんのでご注意ください。

・鳥栖市電子申請サービスからの申し込みはこちら<外部リンク>

予防接種の種類

生ワクチン

生ワクチンとは、生きた細菌やウイルスの毒性(病原性)を弱めたもので、これを接種することによってその病気にかかった場合と同じように抵抗力(免疫)ができます。

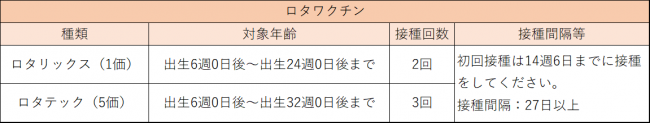

ロタ(経口生ワクチン)

ロタウイルスは、主に5歳未満の乳幼児に多くみられる急性胃腸炎の原因ウイルスです。主な症状は急性胃腸炎で、時に脱水、けいれん、肝機能異常、腎不全、脳症などを発症します。

ロタウイルスワクチンには接種回数が異なる2種類のワクチンがあり、どちらも同様の予防効果があります。

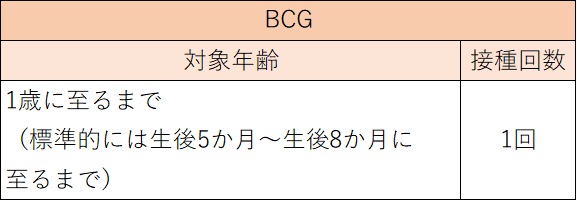

BCG(結核)

結核菌の感染によって起こります。

我が国の結核患者はかなり減少しましたが、まだ2万人前後の患者が毎年発生しているため、大人から子どもへ感染することも少なくありません。

BCGは髄膜炎や粟粒結核などの重症になりやすい乳幼児期の結核を防ぐ効果が確認されています。

菅針法というスタンプ方式で、上腕2か所に押し付けて接種します。

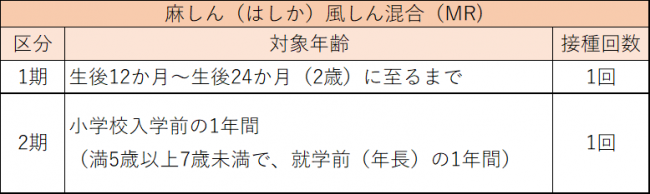

麻しん風しん混合(MR)

麻しん(はしか)は、麻しんウイルスの感染によって起こります。感染力が強く、飛沫・接触だけではなく、空気感染もあります。典型的なはしかは、高熱、せき、鼻汁、眼球結膜の充血、めやに、発疹を主症状とします。主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があります。

風しんは、風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。典型的な風しんは、軽い風邪賞状で始まり、発疹、発熱、後頚部リンパ節腫脹などが主症状です。予後は一般に良好ですが、まれに血小板減少性紫斑病や脳炎の合併を認めることがあります。

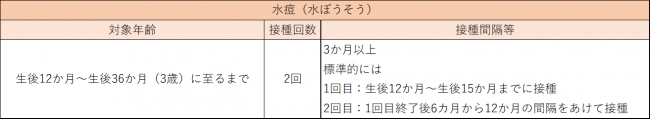

水痘(水ぼうそう)

水痘(水ぼうそう)は、水痘-帯状疱疹ウイルスに初めて感染したときにみられる急性の感染症で、直接接触、飛沫あるいは空気感染によって広がる、最も感染力の強い感染症のひとつです。

ひとたび感染すると一生、体の中に潜伏感染し、加齢や免疫抑制状態で再活性化し、帯状疱疹を発症します。

典型的な水痘は、特徴的な発疹が主な症状で、かゆみや発熱を伴うこともあります。まれに、脳炎や肺炎、肝機能の異常を伴うことがあります。

不活化ワクチン

細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を使って毒性(病原性)をなくして作ったものです。体内で細菌やウイルスは増殖しないため、数回接種することによって抵抗力(免疫)ができます。

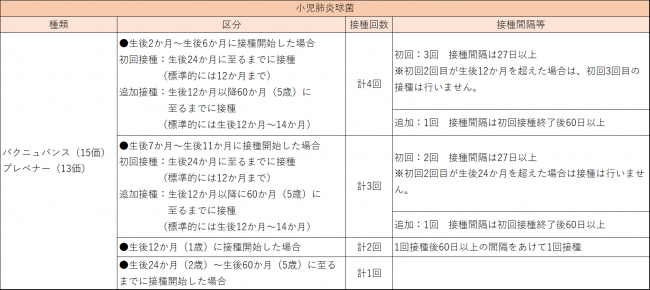

小児用肺炎球菌

肺炎球菌は、最近による子どもの感染症の二大原因のひとつです。この菌は、子どもの多くが鼻の奥に保菌していて、時に細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎といった病気をおこします。

肺炎球菌ワクチンには、予防できる血清型の数によって2種類のワクチンがあります。

令和6年3月31日以前にすでに13価肺炎球菌ワクチンの接種を開始している場合でも、令和6年4月1日以降は残りの回数を15価肺炎球菌ワクチンに変更することができます。

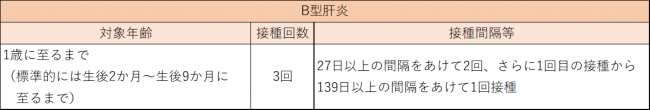

B型肝炎

B型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。

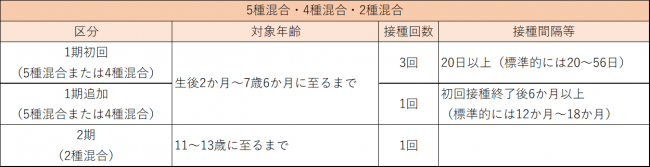

5種混合、4種混合、2種混合

ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(急性灰白髄炎)・ヒブ(インフルエンザ菌b型)

ひとつのワクチンでいくつの菌やウイルスを予防できるかが変わります。

※生ポリオワクチンの投与または不活化ポリオワクチンの接種を受けている方は、接種回数が異なりますので、鳥栖市保健センター(0942-85-3650)にお問い合わせください。

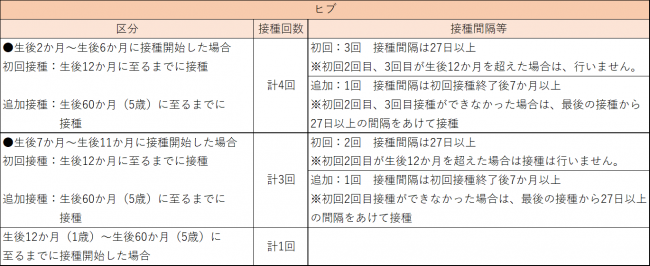

ヒブ(インフルエンザ菌b型)

インフルエンザ菌の中でも重症例は主にb型のため、ワクチンとして使用されています。

インフルエンザ菌b型は、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎など表在性感染症の他、髄膜炎、敗血症、肺炎など重篤な深部(全身)感染症を起こすことがあります。

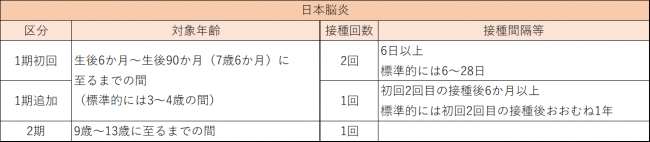

日本脳炎

ブタなどの体内で増殖したウイルスを蚊が媒介することによって感染します。高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどを示す急性脳炎になることがあります。

※積極的な勧奨の差控えにより、接種機会を逃した方に対して特例措置が設けられています。詳細については、日本脳炎予防接種のページをご確認ください。⇒日本脳炎予防接種について

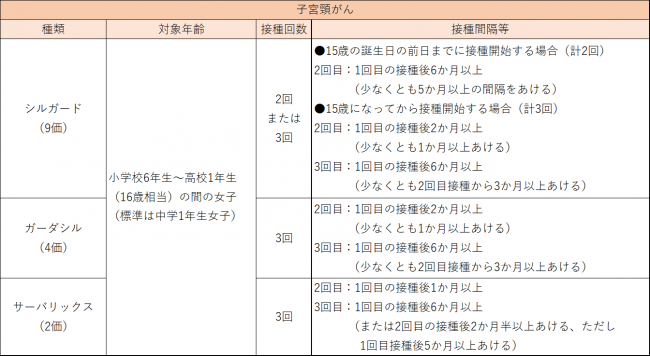

子宮頸がん(HPV)

100種類以上の遺伝子方があるHPVの中で、子宮頸がんの50~70%は、HPV16、18型感染が原因とされています。HPV感染後、一部が数年から数十年かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。

ひとつのワクチンでいくつの型が予防できるかが変わります。

原則、同一ワクチンを接種することとなっていますが、接種医と相談の上、残りの接種に9価(シルガード9)を選択することも可能です。

※積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して、キャッチアップ接種を行っています。詳しくは子宮頸がんワクチンのページをご確認ください。⇒子宮頸がん予防接種について

*対象年齢で「至るまで」、「未満」は誕生日の前日までを指します。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)